[とくダネ!ナオキ 第93話]ひらがなはだれのため?

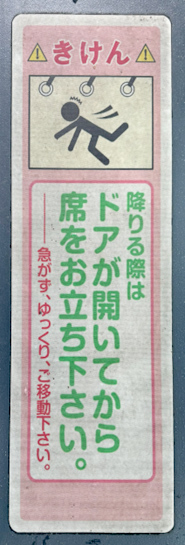

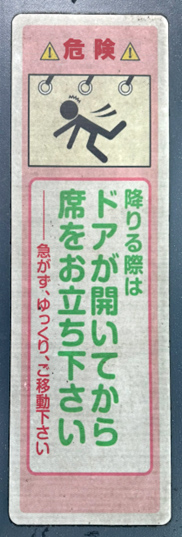

乗合バスの床に次のような警告メッセージが表示されていました。

「きけん」という表現がどうにもピンときません。

ひらがなだと「危険」というニュアンスが私のような高齢者には伝わらないのです。

一見、意味のない3つのひらがながバラバラと書かれていると感じるのです。

わかりやすくするために「きけん」をひらがなにしたのだと思われますが、誰にとってのわかりやすさなのでしょう。

「急がず、ゆっくり、ご移動下さい。」という表現を見ると、対象者がこどもや外国人だとは思えません。もしこどもや外国人が対象者の場合、(私が製作者なら、)「ご移動下さい」は使いません。「ゆっくり、歩いてください」とします。「急がず」は冗長性を増すだけなので不要です。

この場合、あえて句点はつけません。マルハラ対策というわけではなく、文が一つだけなので句点は不要だと思うからです。

話がそれました。車内転倒が致命的な結果になりやすいのは高齢者です。

高齢者には「きけん」よりは「危険」のほうが伝わりやすいと思います(例えば次のように)。

国際規格ISO 3864-2:2016の観点でいえばシグナルワードは「警告」にすべきです。しかし、日本では「危険」という言葉から受ける印象は緊急性があまり高くありません。したがって、「危険」というシグナルワードが多用される傾向があります。ですから、ここは危険のままにしておきます。

どうしてもひらがなを使いたい場合には「あぶない」を使うという手があります。ただし、「危険」のように規格で規定されたシグナルワードではないので切迫した危険な状況を表すシグナルワードとしては使えません。

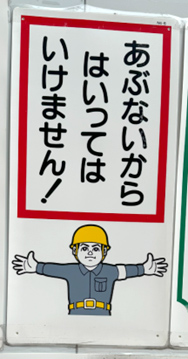

街で「あぶない」を使った表示を探してみました。次のような表示がありました。

文字は全部ひらがなです。それでも、子供や外国人だけでなく高齢者にも問題なく伝わると思います。違和感があるのは禁止の記号に重ねられた人のシルエットです。

インパクトはあるのですが、私は「乗り越えるな!」という意味だと解釈したくなります。でも、この金網は乗り越えることができるような高さではありません。伝えたい内容は、大人にはもちろん、子供にも、外国人にも伝わると思います。私には問題なく受け入れられます。

しかし、同じ文言ではあっても、次のように修飾の少ない表示のほうが私は好きです。イラストも「はいるのを止める」感じがよくわかります。

すこし方向性は変わりますが、次の案内表示が気になっています。

私がこれをはじめて見たとき何の入り口だろうと思いました。「おもや」は母屋なのでしょう。これも漢字で書いたほうが意味をとらえやすい例のひとつです。

母屋という言葉は小学校で習うと思われます。おそらく「軒を貸して母屋を取られる」などのことわざは高学年になれば習うと思います。となると、ひらがな表現は誰のためでしょう。外国人のためでしょうか。しかし、市役所を利用する外国人はどれくらいいるのでしょう。疑問に思います。

さらに、市役所の建物に母屋という表現は適切でしょうか。

大辞林によれば、母屋の意味は「(離れ・納屋などに対して)屋敷の中の中心となる建物」とあります。

私も母屋といわれると離れがあるのかなと想像します。しかし、市役所は屋敷ではないので「母屋」はピンときません。大辞林には「分家・支店に対して本家・本店」という意味も書かれていますが、本家や本店もピンときません。

今後、周囲に市役所の建物が別にいくつかできる予定ですが、この建物が中心となります。今後完成する建物とは、本館、別館と言い分けることで区別するか、その建物に入っている部署名で区別すればよいと思います。

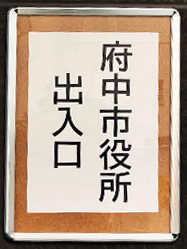

この表示では「府中市役所入口」と書けば十分役目を果たします。現にこの建物の他の場所には次にように表示されているのです。

このように表現のばらつきがあると、お役所仕事といわれてもしょうがないですね。