[とくダネ!ナオキ 第89話]街中で目にする表示が変わってきた

先日次のような表示を近所の商業施設で見かけました。

文字だけを読んだとき一瞬「“走らない、歩かない”とはどういうこと、動いちゃいけないのか」と思いましたが、イラストと表示が置かれている場所を考えれば納得できる表現でした。表示はエスカレーターの手前に立てられていたのです。

以前話題にしたエスカレーターの警告表示に比べると、とても分わかりやすくなっています。「カートを持ち込まない」はこの商業施設では過去に何度も起こった危険行為なのでしょう。よくできていると思います。

別の場所ですが、よく利用する上りエスカレーターの降り口の床に侵入禁止マークが表示されています。反対方向から来る人が下りエスカレーターと間違えて上りエスカレーターの降り口に向けて進まないようするための表示です。しかし、これを初めて見たとき、エスカレーターを降りた私は「この先へ進んじゃいけないのか」と誤解しそうになりました。

本来このマークは車両向けのものですが、そこは目をつむりましょう。ほとんどの歩行者は進入禁止という意味がわかるからです。ただ、通るたびに気になることがあります。このマークはエスカレーターで上ってきた人には自然と目に入るのです。しかし、エスカレーターに向かって歩いてきた人の目には入るのでしょうか。おそらくエスカレーターに向かって歩く人は、床ではなくてエスカレーターを見ていると思うのです。このマークの効果はどれくらいあるのでしょう。少し疑問に思っています。

上記は東京で見た表示の例ですが、京都では違いました。京都の地下鉄烏丸御池駅の上りエスカレーター降り口の写真が次です。

両方のベルトの横に進入禁止のマークが表示されています。これなら見逃すことはないでしょう。京都市交通局のほうが東京のエスカレーター管理会社より気遣いがこまやかなのかもしれませんが、もしかすると、京都のお客さんのほうが怖いということかもしれませんwww

前記の商業施設の表示は目線の高さになるように立てられているのですが、このエスカレーターは駅施設の一部であり、歩行者のスピードが速いため、表示を立て札にするのは危険なのです。ベルトの横に記載できる場所はありません。床に描くのはやむを得ないのでしょう。

次は建築現場などで使われる重機周りの表示についてです。

クレーン等安全規則という法令があります。その法令には次のような条項があります。

(立入禁止)

第七十四条 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

これに従って次の写真のように表示されるのが今までは一般的でした。

写真ではわかりにくいのですが、重機を囲むロープに次のような表示が下げられています。

この表示は条文の意味するところをストレートに表現しています。しかし、これを読んでも、立入ると何が起こるのか、読んだ人には想像できないでしょう。条文には従っているのでコンプライアンス的には問題はないのですが、紋切り型の表現なので効果はあまり期待できません。

以前は「XX禁止」など禁止であることだけを書いていたのに、最近、重機の周りの表示の表現が変わってきたのかなと考えてしまうような表示を見つけました。次の写真をご覧ください。

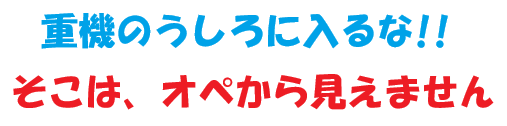

重機の後ろに貼られた白い表示には以下のような文字が書かれています。

立入禁止の場所が具体的に「重機のうしろ」と明示されています。さらに「禁止」という用語ではなく、「入るな!!」という具体的な口語表現で禁止内容を示しています。立入禁止の理由が、「重機のうしろはオペレーターから見えないから、人がいても重機を回転させてしまい、その結果上部旋回体が人にぶつかる可能性がある」ということだと想像できる表現です。前記の「安全のため立入禁止」とは違って、この表示の効果は比較的高いと思われます。

我々テクニカルコミュニケーターが書く安全表記もこのようにわかりやすくしたいものです。