[とくダネ!ナオキ 第87話(コラム)]対オーバーツーリズム、もう多言語対応は無理?

リフレッシュ休暇をいただき海外へ出かけたため7月1日にコラムの公開が間に合わず申し訳ありませんでした。

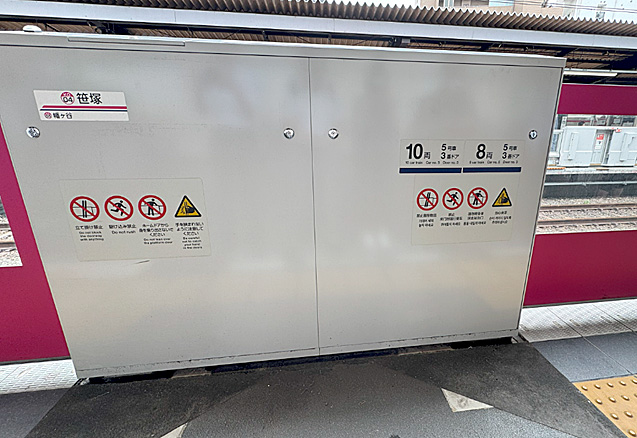

のっけからクイズです。次の写真はどこでどこの国で撮ったものだと思われますか?

簡体文字とハングル文字だけの警告表示です。駅のホームドアに表示されていたものです。これだけ見ると中国か韓国の駅です。ところがここは東京都渋谷区の笹塚駅のホームなのです。京王電鉄と都営地下鉄が使用している駅です。種を明かせば近くに日本語と英語の表示があるのです。近くといっても2mは離れています。この表示を見ているときに日本語の表示があることは気が付きにくい距離です。表示の効果が疑われます。

2か所に分けたのは、1つのマークの下に4か国語を表示するのが無理だからでしょう。

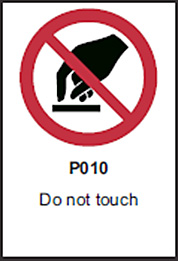

しかし、この4か国以外の言語を使う人がどんどん来日しています。オーバーツーリズムにはこのやり方では全く対応できません。別に1言語追加するだけで3か所に分けなくてはならなくなります。今ですら他の言語の表示に気が付きにくいのに3か所に別けられたらもっと気づかれなくなります。警告メッセージの意味がありません。イラストをわかりやすくして言語をなくするのが適切な方法です。オーバーツーリズムの先輩であるヨーロッパの例を見てみましょう。欧州のある博物館の例を次に示します。ここは世界中から人が押し寄せます。いちいち言語対応などできないのです。

「触るな」という意味であることは国籍を問わず見ればわかりますよね。日本にだって「触るな」の表示はあります。次は浜松市にあるヤマハイノベーションロードに展示されている古いピアノの写真です。

譜面台に次の表示が置いてあります。

日本人の客が多いのに言語は英語だけです。英語を読めなくても日本人に対してはこれで十分役目は果たせるのでしょう。東京都がホームページで公開しているHow to “Hello Tokyo”に記載されている表示が次です。

日本人なら「ツボに触るな」という意味で手の禁止マークが記載されていることは理解できるのです。しかし、おそらくかなりの数の外国人はこの「手の禁止マーク」をここに来ちゃだめという意味に解釈するのです。手のひらを相手に向けるのは「こっちに来るな」というゼスチャーだと英語の時間に教わった人もいるでしょう。つまりこのマークの使用は外国人に対しては効果が微妙なのです。先に示した欧州の博物館の例だと誤解は少なくなります。

実は「Do not touch」の禁止を意味する図記号は国際規格「ISO 7010:2010, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs」で次のように決められています。

しかし、日本で一般に使われている「Do not touch」の図記号は殆んどが、この規格には従っていないのです。次の表示はJR東日本の駅の表示です。禁止ではなくCautionにこの図記号を使っています。「ドアに触るな」という強い表現を避けるためにこのようなシグナルワードが使われたのだと思います。

このように日本ではDo not touchを意図して禁止図記号の中に手のひらが書かれたものが数多くみられます。そのためインバウンドで訪れる外国人には理解されないケースが数多く生じていることは想像に難くありません。

もう一つ、同じ博物館で見た表示の例を示します

わかりにくいので中央下部を拡大したのが次です。

ボケていますが「腰掛けるな」といっていることは殆んどの人に理解できると思います。しかしこのイラストが国際規格で決められているわけではありません。このように禁止マークの中に描くイラストは重要です。誰もが意味を理解できるイラストを使う必要があるのです。オーバーツーリズムに対処するために使用する図記号には気を付けたいものです。