[とくダネ!ナオキ 第91話]Memorabilityがマイブーム

マイブームなんて古いですね。ほぼ四半世紀前に流行った言葉です。若い方のために説明しておきます。

マイブームとは、自分の中で一時的に流行しているものや、現在興味を持っていること、または熱中していることを指します。推しとは違います。推しの対象は他人に推奨したい人や物ですが、マイブームは自分だけで完結してしまいます。Memorabilityについて興味を持つことを人に推奨しているわけではないのです。

Memorabilityは、一般的には、ある情報や体験が、ユーザーによってどれだけ容易に記憶され、再利用されるか、またはどれだけ長く記憶に残るかを指す概念です。

特に、Webサイトやアプリなどのユーザーインターフェースにおいて、ユーザーが久しぶりにアクセスしたときに、以前と同じように操作できるか、使い方をすぐに思い出せるかを示す重要なファクターとして用いられます。

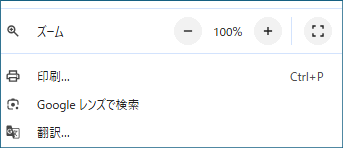

例えば、Webサイトのメニューバーの項目名が、多くのサイトで同じ目的で使われる短くて一般的な名称で、同じようにデザインされていれば、ユーザーは新しいサイトでも直感的に操作できます。例えば

というメニューの中で「印刷」の機能がわからない人はほぼいないはずです。これは、項目名が短く、かつ多くのWebサイトやアプリケーションで同じ操作を何度も経験するため、記憶に残りやすいから、だれでも機能がわかるのです。Memorabilityが高い情報はわかりやすい情報でもあります。

Memorabilityは、現在審議中のIEC/IEEE 82079-1 Ed.3で新たにInformation quality(情報品質)に加えられる予定です。Comprehensibility(わかりやすさ)やAccessibility(アクセシビリティー)と同様に重要な使用情報が満たすべき情報品質です。わかりやすく言えば「取扱説明書は記憶しやすくなければならない」ということです。

わかりきったことですが、取扱説明書全体を丸暗記するのは普通の人には無理です。では何を記憶しやすくすればよいのでしょう。

使用説明などの情報は、すぐに見返すことができないような場面で必要になることもあります。そういった場合に備えて、記憶しやすく作られている必要があります。

「記憶しやすさ」とは、必要なときにすぐに思い出せるような情報のわかりやすさや工夫のことです。

そのためには、教育的な工夫(たとえば重要なことを繰り返す、イラストや図を使うなど)を取り入れることが求められます。上の例でいえばプリンターのアイコンです。

この「記憶しやすさ」は、特に記憶しておく必要がある情報、たとえば全般的な安全に関する注意点(安全表記)や日常的な操作手順、製品の概念説明などに対して必要です。ただし、一度だけ使えば済むような情報 ――たとえば家具の組み立て方など―― については、わざわざ覚えやすくする必要はありません。本棚は、一度組み立てれば、分解することはまずないので、その方法を忘れてしまっても問題ないということです。

現在市場に出ているコンシューマー製品の取扱説明書の安全表記のほとんどは、高いMemorabilityを実現できていません。例えば、手元にある充電式の掃除機の取扱説明書の安全表記は5ページもあります。どの情報が覚えておくべき情報なのかわかりません。すべてを覚えるのは不可能なので、何も覚えずに使っています。ほんとに必要な情報が書かれているのか疑問に思ってしまいます。

ライバル他社のトリセツを見たら2ページでした。この差は大きいと思います。といっても私には2ページでも覚えられませんがwww

話は変わります。8月27日から8月29日にかけて、一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会主催のCDシンポジウムが開催されました。私は28日に特別セッションの講師を務めました。

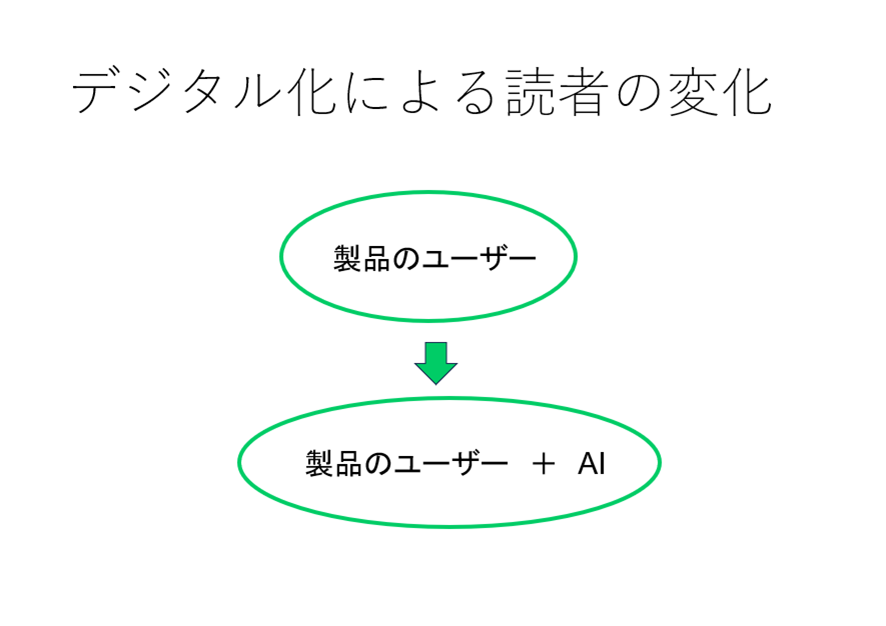

私は、利用者に向けた製品を使用するために必要な情報のデジタル化が法律でも規定されるようになってきているということを話しました。日本では薬機法、EUでは機械規則を例として挙げました。また、ユーザー(人間)だけでなくAIもそのような情報の読者になるという話をしました。

AIが理解できる情報を作らなければユーザーに使用情報を届けられなくなるかもしれないという話です。AIには伝わりにくい情報があります。

約1年前に「とくダネ!ナオキ」第60話で取り上げたグラフィックに関するAIの弱点は今もほとんど改善されていないようです。まだ読んでおられない方は、ぜひ第60話をお読みいただきたいと思います。

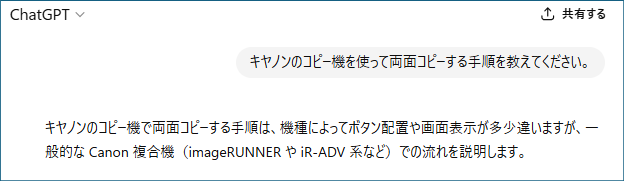

さて、昨今は検索エンジンがAIを使っています。ユーザーが製品の使い方を検索エンジンに問いあわせると、AIはインターネット上からその製品の使い方に関する情報を集めて、それらしい説明にまとめ上げます。第60話の例では、AIがキヤノンの複合機の情報を探してこなかったのです。今は違います。例えばChat GPTに聞けば正しい情報を探してきます。

この後に手順説明が続きます。人間が書かなくてもAIが手順説明を書いてくれるのです。ライターの仕事までやってくれるわけです。それどころか、次のようにフォローまでしてくれます。

しかし、情報が正しいかどうかをAIは判断しません。このChat GPTの例は、作った情報が結果的に正しかっただけです。キヤノンがこの製品については正しい情報発信をするようになった(Webサイトで「複写」だけでなく「コピー」という言葉も使用するようになった)ということでもあるのです。

別の製造者の製品で別の使い方について質問をすれば、もしかすると製造者が推奨できない使い方を説明するかもしれません。それで事故が起きた場合、製造者の責任が問われる可能性があるのです。

紙の取説をPDF化したものをWebサイトに置いただけでは不十分です。

例えばIEC/IEEE 82079-1:2019には情報は曖昧さがなく識別されなければならないと書かれています。つまり、どの製造者が作ったどの製品のどのような情報であるかを示すために、識別子と参照情報でそれらを示さなければならないのです。すなわち、これらの情報をAIが認識できる形で使用情報に含めなければならないのです。

要するに、AIが収集する情報のチャンクごとに、これらの情報を含める必要があるのです。

しかし、このような情報をヒト(利用者)が読む文章に含めると、利用者が理解しにくくなる可能性があります。

そのために、人のためではなくAIのためだけの情報を分離して、AIだけが読めるデータとして使用情報に埋め込む必要があるのです。PDFでこれを行うには無理があります。

結論として、我々テクニカルコミュニケーターの存在意義を示す良い機会がここに有ると私は確信しています。

テクニカルコミュニケーターは、今後さらに、開発技術者と協力して、情報を作り上げていく必要があると強く感じます。